「いも切り」生産者インタビュー |

|

| ついにこの季節がやってきました。 ティーライフの秋冬定番の自然派スイーツの代名詞、「いも切り」。 先日、いも切りの生産者さんを訪ねて、製造のこだわりについて貴重なお話を伺ってきました。 | |

|

|

|

「べにはるか」について |

|

|

“他の芋よりはるかに甘い”が名前の由来のべにはるか。 名前からあるように、芋そのものがとても甘いんです! 比較的新しい今どきの品種で、ねっとりやわらかく、キレイな黄金色をしているのが特徴です。 とにかくやわらかいので、小さなお子様や、ご年配の方も安心して食べられます。 汎用性も非常に高く、芋そのものが甘いので、料理やお菓子作りにも適しているべにはるか。 ここ近年、海外からの需要も多いため、原料高騰が続いています。 ティーライフ社員の人気票も多かった、今どきの“いも切り”です。 | |

生産者のこだわり |

|

|

|

| 戸塚社長にお話を伺いました。 “安定した味、品質でご提供できるよう、そこは今も昔もこだわりを持って作っている” “芋の状態や時期によって、生芋を掘ってからの寝かす時間、加工時間などを微調整している” “蒸かした芋の皮むき、カット、干す作業、袋詰め、今も変わらず全て手作業で大切に扱っている” 生産者さんの手間暇や愛情がたっぷり!こうやっておいしい「いも切り」が出来ているんですね。 |

|

「いもじいさん」のお話 |

|

| 静岡県御前崎市には “いもじいさんの碑” という、市の指定有形文化財があります。 いもじいさんと親しまれた“大澤権右衛門”は、1766年の春、薩摩藩の難破船を見つけ、権右衛門親子らは村人を集め、船員24名を助けました。そして、彼らに衣類や食事を与え、手厚く介抱しました。 その際、薩摩藩はお礼に金20両を差し出されましたが、“難破した船を助けるのは村の慣わしだ”と言って断り、その代わりに船に積んでいたさつまいもをもらい受け、その栽培方法を教えてもらいました。 大澤権右衛門はこの地域へ栽培を広めた功績は大きく、村人達は百年忌に当たる明治11年(1878)、海福寺に「宝篋印塔(供養塔)」を建立、その後明治41年(1908)にさつまいも伝来の経緯を記した「いもじいさんの碑」を建て心から感謝の気持ちを表しました。 御前崎から遠州一体にさつまいも栽培が広がったと言われているのです。 いもじいさんの功績や歴史が、今私たちが何気なく食べている「いも切り」に繋がっているんですね。 出典元:御前崎市公式ホームページ https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/sports_bunka/bunka_gejutsu/bunkazai/yukeibunkazai/shishiteiyuukeibunkazai.html |

|

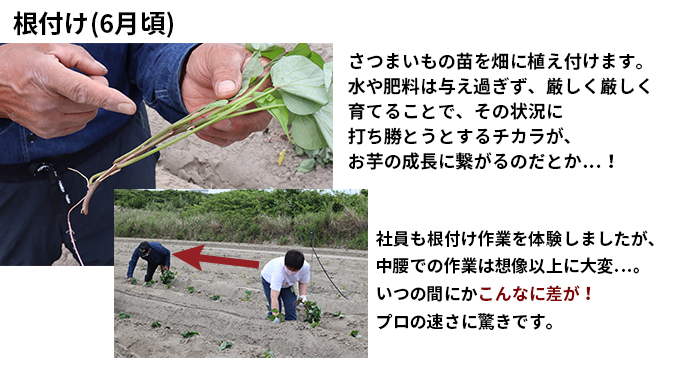

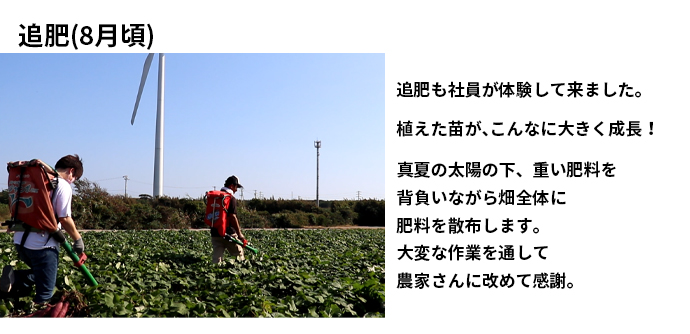

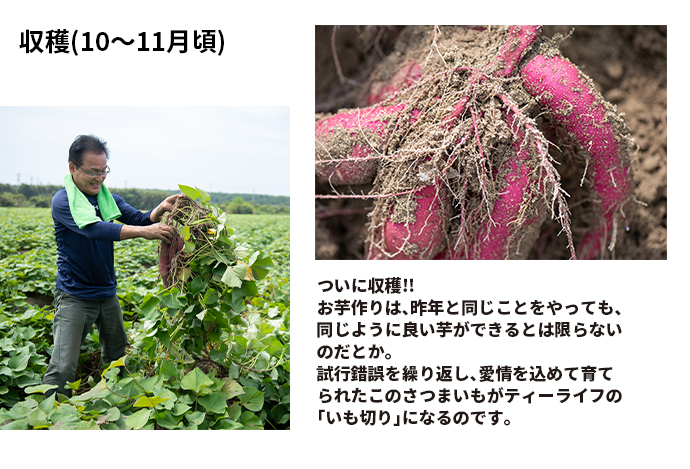

お芋の成長記録 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

生産者さんオススメ!アレンジレシピ |

|

●きなこ × 黒みつ × いも切り |

|

|

●抹茶アイス × いも切り  |

|

|

●チョコレート × いも切り  |

|

|

そのまま食べるおいしさもありますが、アレンジすると、もっと楽しさが広がります。 |

|

毎年大人気!商品の詳細はこちら |

|